学校法人幼稚園の役員変更

ここ数か月、各地の学校法人幼稚園から役員変更届に関するお問い合わせをいただいております。

学校法人は今年4月に寄附行為が全面改定され、多くの法人は5月ないし6月の定時評議員会終結時に新体制(同一メンバーでも任期リセット)になっていることと思います。ところが、その際に法令や寄附行為に則った手続きがしっかりできていない等により、曖昧な状態になっていて、役員等変更届(理事長の登記完了届含む)が出せていなくて、秋頃の調査書の段階で行政から突かれて慌てて対応しているというケースが多いようです。

お問い合わせをいただく際にご注意いただきたいのは、「役員選任の会議をやっていない」と明言した上で、当時の議事録を作って欲しいと言われても対応はできません。行政書士は事実証明文書を作るも業務の一つですが、事実がないことを知ったうえで書類だけ作るというのは偽造になる恐れがあるためです。ただし、決算承認時期に一連の会議はやってはいるけど、現行法や現行寄附行為に則った形式の議事録を作成していないということであれば、当時の会議録に則って、有効な議事録を作成することは可能です。

また、実際にやっていないという場合は、所轄庁に事情を説明したうえで、指示をあおぐしかないかと思います。多くの場合、これから手続きを行い、遅延理由書等を添付したうえで届出を行うことになろうかと思いますが、その際に行政との連絡を代理することは可能です。

なお、従前は理事長が園長の場合は、任期の概念がないことから、重任登記をすることはありませんでしたが、今年度からは園長理事長であっても任期がありますので、重任する場合でもその都度登記が必要になります。登記が遅れた場合、理事長先生個人に対して過料のペナルティがあるようです。(聞いたところによると1年未満でも3万円程度科されるとか。)とはいえ、登記まわりは司法書士の業務(都道府県の学事課等への登記完了届は行政書士)ですので、理事長重任登記まわりの具体的な相談は司法書士に行っていただくことになります。(協力関係のある司法書士を紹介可能)

いずれにしても今回の私学法改正は、だいぶ厳しくなり、社会福祉法人の厳しさに近づいていますので、監査もそれなりに厳しくなることが予想されます。また、登記懈怠の過料のことを考えても、早めに対応するに越したことはありませんので、お困りの場合はお早めにご相談ください。

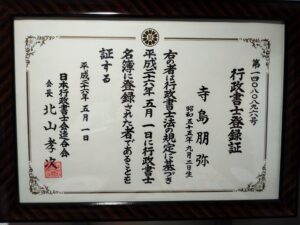

特定行政書士 寺島朋弥

相談料について

お電話やメールであっても、任期の考え方や議事録の記載事項といった個別具体的な質問への対応は有料相談扱いとなりますのでご了承ください。

2025年11月21日

03-5948-4231

03-5948-4231