決算

社会福祉法人や学校法人といった公益系の法人の事業年度は4月から3月までなので、決算期は皆一緒です。

おまけに決算に基づいて法令に定められた手続きが多数発生するので、こういった法人ばかりを扱っている会計事務所さんは本当に大変そうです。だいたい皆さん、4~6月はほぼ休めず、代わりに夏は暇とおっしゃいます。

ちなみに弊所の顧問業務のうち主たる業務は、理事会や評議員会の招集通知・議案書・議事録等の書類作成、現況報告や法人・施設調書の作成ですので、決算が上がってきてからが大忙しです。とは言っても実際には4月から補助者さんが少しずつ準備を進めていて、書類の大枠はほとんど出来ていたりはするのですが――。

今週はまさに各法人さんの決算があがってくる週で、監事監査に向けて事業報告書の最終調製を行いつつ、理事会・評議員会で論点になりそうな部分の行政照会のとりまとめ等、事前の裏方業務の終盤といったところです。

そして、監事監査が終わり、理事会の招集通知を発したらいよいよ6月の出張祭りです。今年は何故か夜間対応が多く、プライベート(それこそ保育園のお迎え)や補助者さんの勤務も含めて、調整しないといけないことが多いのですが、6月を乗り切れば、いきなり行政指導監査が来ない限りは多少落ち着くので、なんとか頑張りたいと思います。

今年はもう取り扱える件数がいっぱいいっぱいですが、来年はもう少し受けられるよう、業務体制も整えていきたいものです。

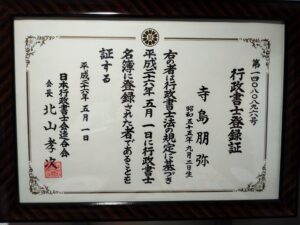

特定行政書士 寺島朋弥

2024年5月21日

03-5948-4231

03-5948-4231